Ameimse a publié une critique de Nous sommes la poussière par Plume D. Serves

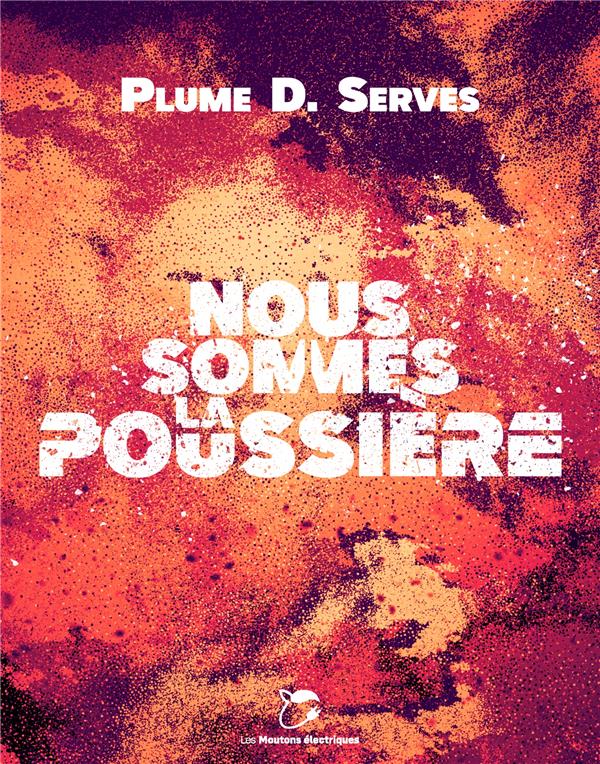

Nous sommes la poussière

4 étoiles

Si "Nous sommes la poussière" présente un léger cadre science-fictionnel, c'est de la société française contemporaine que Plume D. Serves souhaite nous parler, ou plus encore dénoncer. Pour cela, l'autrice y introduit une touche d'imaginaire, la magnétophilie, parabole pour parler d'autisme et d'autre handicap visible ou invisible, et de la manière dont les personnes concernées vivent dans notre société. Dans le roman, être magnétophile, c'est voir s'agglomérer autour de soi des poussières magnétiques, pouvant donner naissance à différents symptômes, allant de troubles respiratoires occasionnant des fatigues ou essoufflements chroniques, à une vue fluctuante ou des oreilles ne cessant de se boucher. Le texte l'aborde sous un angle résolument personnel, en suivant le parcours de vie de la narratrice, Elias, et ce depuis les bancs de la fac qu'elle va rapidement être contrainte d'abandonner. On est à ses côtés dans son quotidien, face à ses difficultés, mais aussi au fil de …

Si "Nous sommes la poussière" présente un léger cadre science-fictionnel, c'est de la société française contemporaine que Plume D. Serves souhaite nous parler, ou plus encore dénoncer. Pour cela, l'autrice y introduit une touche d'imaginaire, la magnétophilie, parabole pour parler d'autisme et d'autre handicap visible ou invisible, et de la manière dont les personnes concernées vivent dans notre société. Dans le roman, être magnétophile, c'est voir s'agglomérer autour de soi des poussières magnétiques, pouvant donner naissance à différents symptômes, allant de troubles respiratoires occasionnant des fatigues ou essoufflements chroniques, à une vue fluctuante ou des oreilles ne cessant de se boucher. Le texte l'aborde sous un angle résolument personnel, en suivant le parcours de vie de la narratrice, Elias, et ce depuis les bancs de la fac qu'elle va rapidement être contrainte d'abandonner. On est à ses côtés dans son quotidien, face à ses difficultés, mais aussi au fil de la compréhension et des évolutions qu'elle va connaître, à propos de sa situation comme plus largement de la société au sein de laquelle elle vit. Sa narration est entrecoupée d'autres points de vue, notamment celui récurrent d'un ingénieur qui ne va envisager professionnellement la magnétophilie que sous un angle technologique, déconnecté de toute dimension humaine.

Tout cela donne un roman extrêmement riche : "Nous sommes la poussière" est un plaidoyer contre le validisme, à la fois sensible et didactique, dont l'histoire est une invitation constante à la réflexivité. Le roman met en lumière les impensés et les réflexes binaires et normatifs dans lesquels il est aisé de s'enfermer. Il souligne aussi l'importance de prendre le temps de comprendre l'autre, d'accorder foi à son point de vue et à ses expériences propres. Les thèmes abordés sont multiples : il y est question d'errance médicale, de stigmatisation de catégories de la population consacrée jusque dans la loi, de contraintes institutionnelles sous forme d'une technologie rendue obligatoire, les "mailles" - semblables à des fers passés aux magnétophiles, destinés à rassurer des "magnétosains" qui voient dans les nuages de poussière parfois visibles un danger potentiel. Une partie du livre traite donc de différentes formes d'exclusion et de la manière dont elles s'exercent, sur un plan social, médical ou encore législatif : exclure ce que l'on ne connaît pas, et surtout que l'on ne cherche pas à connaître. Il convient aussi de souligner que tout en dénonçant le validisme autour duquel la société se structure, l'autrice n'en néglige pas pour autant la dénonciation d'autres formes de domination et de discrimination à l'oeuvre, tenant un propos critique intersectionnel qui lui permet d'évoquer différents biais - raciaux, sexistes, hétéronormatifs - de la médecine, par exemple.

Enfin, dans un dernier temps, "Nous sommes la poussière" devient une histoire de luttes, traitant de militantisme, mais aussi du coût de ce militantisme sur des personnes concernées déjà fragilisées. L'occasion de réfléchir à la construction de collectif, à la manière dont chacun·e peut y contribuer avec ses moyens par définition limités. Cela permet d'ouvrir vers ce qui pourrait permettre concrètement de dépasser les soubassements validistes de la société. Le roman prend alors un parfum que l'on pourrait être tenté de qualifié d'utopique. Cela n'est pas la dimension la plus détaillée du livre, dont le récit reste à une échelle humaine, mais cela a le mérite d'aller au-delà du seul stade de la critique, en envisageant des horizons à investir et en soulignant que tout ce qui a été décrit n'a rien d'une fatalité.

En résumé, un livre qui marque, par la force et la richesse d'un propos antivalidiste qui aborde de très nombreuses facettes de cette question, mais aussi par l'humanité et la sensibilité qui émane d'un texte que l'on devine très personnel pour son autrice. Un livre qui fait réfléchir sur son propre positionnement et sur ses impensés : à mettre entre toutes les mains.