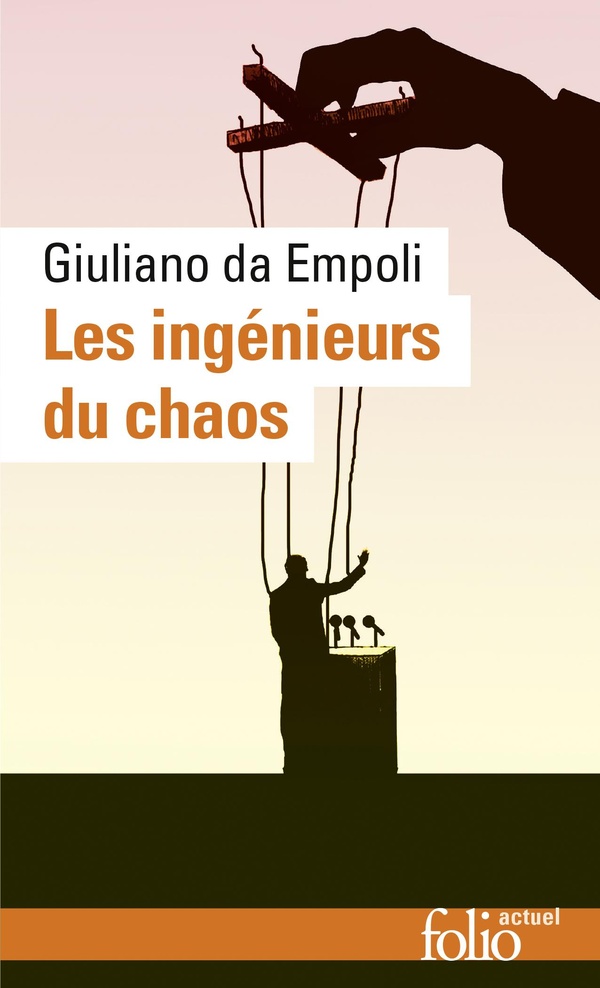

Ce livre s'est insinué dans ma liste de lecture comme s'il était doué d'une vie propre, multipliant les tentatives pour arriver à ses fins. Il m'a tout d'abord été suggéré par mon oncle, que je n'arrive pas à convaincre de me rejoindre sur le Fediverse : "Tiens, ça devrait t'intéresser". Je l'ai alors sagement ajouté à la liste de mes envies de lecture, sur Bookwyrm, laquelle prend des proportions gargantuesques, se remplissant à un rythme plus élevé qu'elle ne se vide. Il est resté là, perdu au milieu de la multiplicité.

Est intervenue une publicité — oui, une publicité —, aperçue dans le métro. Non pas pour cet ouvrage, mais pour Le mage du Kremlin, un autre livre de l'auteur, un roman, dont l'écriture est postérieure à cet essai. Ce n'est que lorsque j'ai consciencieusement entré Le mage du Kremlin dans mon instance Bookwyrm préférée, que j'ai fait la connexion entre les deux ouvrages. La lecture du premier m'a incité à en savoir plus sur l'auteur, Giuliano da Empoli, et donc à lire ses précédents ouvrages. Ce n'est qu'à la réception des ingénieurs du chaos, entouré d'un bandeau rouge sur lequel est écrit Le livre à l'origine du mage du Kremlin que la boucle fut bouclée : j'ai enfin réalisé la connexion intime qui existe entre un essai d'un côté, et un roman de l'autre.

Et je dois dire que la lecture de l'essai m'a encore plus emporté que celle du roman. Il faut préciser que son dernier chapitre s'intitule Les physiciens. En faisant partie, des physiciens, ce titre m'a évidemment intrigué au plus haut point : que fait-il dans un ouvrage traitant de politique, voire de géopolitique ?

Je ne fus pas déçu.

Cet ouvrage se découpe en six passionnants chapitres. Le premier est intitulé La Silicon Valley du populisme. Il est consacré à Steve Bannon, présenté comme l'un des ingénieurs. Le chapitre explore ses activités étatsuniennes bien sûr, tout en montrant les liens importants avec l'Europe, dont notamment l'Italie et la France, patries de l'auteur. Le deuxième chapitre présente le Netflix de la politique. J'avoue y avoir complètement découvert l'histoire, l'organisation, et la signification même du Mouvement 5 étoiles italien. L'ingénieur de ce deuxième chapitre se nomme Gianroberto Casaleggio.

Le troisième chapitre est consacré à Waldo et à sa conquête la planète. Waldo est un ours bleu virtuel, qui ne peut exister que par le truchement de l'écran qui masque le marionnettiste Jamie. Il est une création de la série Black Mirror, lors de l'épisode diffusé le 25 février 2013 en Angleterre, "le jour même où le Mouvement 5 Étoiles se présente pour la première fois aux élections et devient le parti italien pour lequel on a le plus voté" : "incroyable coïncidence" ! Ce n'est pas le première fois que Black Mirror aura vu juste, trop juste. Tout au long de ce troisième chapitre, Giuliano da Empoli file la comparaison entre Waldo et les mouvements populistes à la surface de la planète. La lecture en est saisissante, d'autant plus si le lecteur a pris le temps de revoir Le show de Waldo avant de l'entreprendre.

Le quatrième chapitre présente le Troll en chef, Donald Trump, et le début de son ascension vers la Maison Blanche, lors du premier mandat de Barrack Obama aux États-Unis. Donald et Waldo… le principe est le même, et le marionnettiste se nomme Steve Bannon. "Troll", car ce dernier s'inspire d'une mésaventure avec le milieu des gamers, dont une partie significative s'est transformée en trolls pour le contrecarrer. Il y a néanmoins découvert la manipulation de foules à travers les réseaux numériques... et s'est employé à une stratégie similaire pour lancer Donald à la conquête de la Maison Blanche. On connaît la suite. Pour finir le tour de la planète populiste, le cinquième chapitre relate les agissements d'un drôle de couple à Budapest. En partant du couple Casaleggio/Grillo, en passant par Jamie/Waldo et Bannon/Trump, nous voilà à Finkelstein/Orban, pour une stratégie de conquête du pouvoir à la fois analogue et ajustée au contexte hongrois.

Cet essai se lit comme un roman. Le dernier chapitre en est le dénouement, la révélation finale. Les lecteurs de cette chronique qui souhaiteraient conserver à son meilleur le caractère romanesque de cette lecture devrait s'abstenir de poursuivre et donc arrêter ici.

— STOP — Révélations inopportunes à venir —

Le cinquième chapitre, conclusif donc, suggère que les meilleurs ingénieurs du chaos sont les physiciens. Ce chaos est ici à double sens : chaos politique et sociétal d'un côté, et chaos au sens physique du terme de l'autre, de Lorentz à Von Neumann, en passant par Mandelbrot. Dixit Dominic Cummings, directeur de la campagne en faveur du Brexit : "Si vous voulez faire des progrès en politique, [...] mon conseil est d'embaucher des physiciens, et non des experts ou des communicants".

Levons un peu le voile sur le mystère qui semble envelopper cette affirmation. En physique, les lois de l'infiniment petit gouvernent notre quotidien : les lois qui régissent le comportement des particules, atomes et molécules, régissent notre monde par leur jeu collectif. Les physiciens ont modélisé, compris, ce phénomène : ils savent comment le comportement particulier conduit à un mouvement d'ensemble, un mouvement collectif.

Revenons à l'humain, à la politique, à l'individu, particule élémentaire de la société. Le XXIe siècle nous a apporté des sondes, des capteurs, à ce dernier niveau, le plus fin, celui de l'individu. Ces capteurs sont des téléphones intelligents, bardés de capteurs physiques, et très souvent équipés d'applications redoutables généralement connues sous le nom de réseaux sociaux. Ces applications permettent à leurs concepteurs d'accéder à l'environnement virtuel et physique complet de leurs utilisateurs, via les permissions d'accès au terminal mobile qu'elles demandent pour pouvoir fonctionner. Mieux encore, les comportements des utilisateurs sur ces réseaux renseignent sur leur psychologie. Ces applications, et surtout leurs concepteurs, nous connaissent parfois mieux que nos plus proches amis : opinions politiques, situations familiales et sentimentales sont aisées à deviner, même pour des intelligences artificielles. Cerise sur le gâteau, énorme cerise : les réseaux sociaux permettent d'influencer un utilisateur donné, via la sélection de ce qu'il voit ou ne voit pas, voire par l'injection de messages et suggestions appropriées et individualisés. Tout cela se passe dans la plus grande des discrétion, dans l'intimité de la relation entre un utilisateur et son terminal social.

Nous disposons donc des capteurs à l'échelle locale, des méthode d'injection de commandes à cette même échelle : c'est exactement ce dont rêve le physicien pour pouvoir agir finement sur ses systèmes. L'une des branche de la physique est justement ce passage à l'échelle : de l'infiniment petit au macroscopique, de l'individuel au collectif. Ainsi, un traitement en masse des données mesurées à l'échelle individuel associé à un calcul approprié de stimulations locale permet d'engendrer un comportement collectif désiré.

Gagner les élections n'est finalement qu'une problématique algorithmique.

Pour finir, la postface de l'édition de poche de cet ouvrage, replace ces considérations dans le monde d'après la pandémie de covid-19, que le livre ne peut couvrir, du fait de la période de sa rédaction.

Glaçant, mais à lire d'urgence.