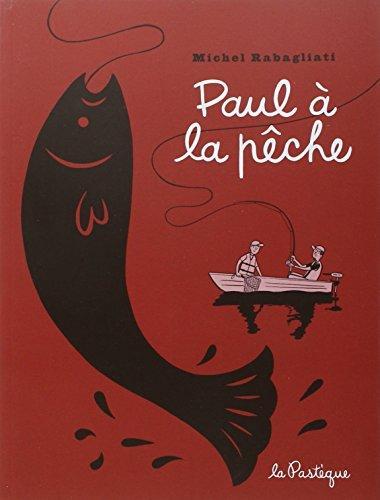

LienRag a noté Paul à la pêche : 3 étoiles

Paul à la pêche de Michel Rabagliati (Paul, #5)

Une semaine de vacances dans une pourvoirie, voilà le merveilleux prétexte choisi par Michel Rabagliati pour élargir son univers et …

Bédéphile (et non "file, débile !")

Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre

Une semaine de vacances dans une pourvoirie, voilà le merveilleux prétexte choisi par Michel Rabagliati pour élargir son univers et …

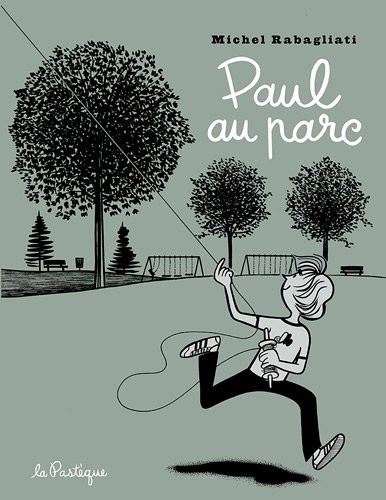

Malgré le titre, Paul passe très peu de temps au parc dans cette BD, mais j'imagine que lui donner un titre plus conforme à la réalité de l'album aurait été une forme de spoiler...

BD entièrement d'enfance pour une raison extra-diégétique que l'on découvrira dans "Paul à la maison", sans donc la moindre allusion à sa vie d'adulte contrairement à tous ses autres albums mentionnant son enfance, elle décrit une année marquante dans sa vie mais également dans celle du Québec tout entier.

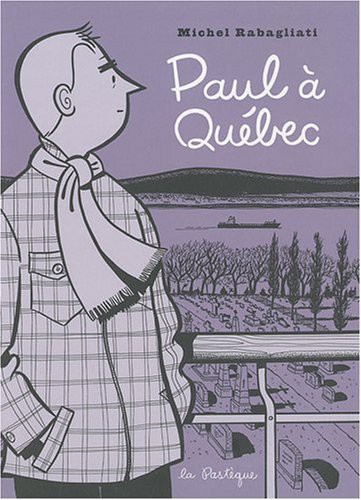

Paul à Québec est une bande dessinée de Michel Rabagliati, publiée en 2009 aux éditions La Pastèque.

Cette bande-dessinée a …

Après deux tomes – Paul à la pêche, Paul à Québec - aux considérations très adultes, Michel Rabagliati replonge dans …

Lu en version française¹ mais abandonné en cours de route.

L'idée de faire un démarrage très lent où le lecteur va progressivement découvrir que les péripéties sans grand intérêt de la protagoniste ne sont pas le vrai sujet de l'histoire était intéressante en soi. Mais pour qu'elle marche, il aurait fallu que le dessin soit capable de montrer le voyage émotionnel de l'héroïne, ce qui n'est absolument pas le cas.

Une jeune fille émotionnellement vide est malheureusement très crédible dans le monde moderne. Mais lui donner vie nécessite plus qu'un dessin aussi superficiel... On ne peut que rêver à ce que Vanyda aurait pu faire de ça, elle dont le dessin a une telle puissance dans la sensibilité.

Je n'ai pas tenu plus de quatre chapitres, malgré mes efforts.

¹On notera que le titre français (Joana dans tous ses états) est beaucoup moins clair que l'original (ou l'anglais) sur la …

Lu en version française¹ mais abandonné en cours de route.

L'idée de faire un démarrage très lent où le lecteur va progressivement découvrir que les péripéties sans grand intérêt de la protagoniste ne sont pas le vrai sujet de l'histoire était intéressante en soi. Mais pour qu'elle marche, il aurait fallu que le dessin soit capable de montrer le voyage émotionnel de l'héroïne, ce qui n'est absolument pas le cas.

Une jeune fille émotionnellement vide est malheureusement très crédible dans le monde moderne. Mais lui donner vie nécessite plus qu'un dessin aussi superficiel... On ne peut que rêver à ce que Vanyda aurait pu faire de ça, elle dont le dessin a une telle puissance dans la sensibilité.

Je n'ai pas tenu plus de quatre chapitres, malgré mes efforts.

¹On notera que le titre français (Joana dans tous ses états) est beaucoup moins clair que l'original (ou l'anglais) sur la véritable thématique de l'album

Joana es una bruja con mucha suerte. ¡Todos sus deseos se están haciendo realidad! Acaba de conseguir el trabajo de …

Desberg s'était attaqué à la théologie-fiction d'abord avec Arkel et Anges&Diablesses, BD jeunesses intéressantes mais sans réflexion très profonde. Puis avec "Les immortels", où il avait le courage intellectuel de reprendre le sens premier de l'Apocalypse, même s'il n'a pas eu celui d'aller jusqu'au bout de cette idée.

Là il retente l'aventure, avec une histoire accompagnée par un dessin magnifique, qui permet de compenser la maigreur de l'intrigue. Mais si l'intrigue est effectivement simple, elle est efficace, et bénéficie d'un lot de personnages hauts en couleurs et pas trop mal campés, notamment graphiquement pour certaines.

Et la réflexion finale, pour ne pas être de la plus grande originalité, est d'un humanisme de bon aloi mais pas gnangnan.

On appréciera aussi le message que les soldats des armées impérialistes méritent leur place en enfer tout autant que les criminels plus classiques de l'humanité...

The sure-footed latest hardboiled thriller from Brubaker and Phillips (Criminal) hits the ground running, delivering both style and substance in …

Portant l'insouciance de l'adolescence sans pour autant que l'héroïne soit totalement écervelée, cette BD au format inhabituel raconte un certain nombre de "premières fois" à la façon d'un journal intime. La première fois à laquelle tout le monde pense au vu du titre a bien lieu, de façon relativement réaliste et racontée avec pudeur et plutôt chastement, mais est loin d'être le sujet principal du livre.

Cela reste une BD pour ado, mais elle se lit avec plaisir en tant qu'adulte, pour peu que l'on soit indulgent.

Une nouvelle histoire de Batman, avec une nouvelle fois une alliance improbable. Qui serait sans doute moins improbable si ce n'était pas la 36° fois qu'elle a lieu... L'intrigue remplit tout le cahier des charges, l'enquête est plutôt bien menée, les péripéties respectent l'univers de Gotham et ne sont pas particulièrement ridicules. Le découpage est relativement classique (pour du comics moderne je veux dire, où le travail sur le découpage est constant) et fonctionne très bien, le dessin est franchement réussi. C'est juste... chiant ?

Et bien sûr une nouvelle fois la BD insiste autant sur le fait que Batman ne tue pas (avec même un moment assez réussi sur les frontières) que sur le fait que les gens qu'il ne tuent pas méritent largement la mort, réactivant l'hypocrisie fondamentale de la société américaine sans l'interroger le moins du monde.

A mesure que l'informatisation galopante du monde se révèle une source infinie de nuisances, une myriade d'acteurs nous serinent qu'un …